白内障と糖尿病の関係とは|早期発見・手術の注意点・予防策を専門医が解説

- 2025年7月3日

- 白内障

糖尿病は全身に多様な合併症をもたらしますが、目への影響も見逃せません。とくに白内障は、血糖コントロールが不十分な状態が続くことで若年層にも発症しやすく、進行も早くなる傾向があります。

見えにくさや眩しさを感じたときには、糖尿病性白内障の可能性を視野に入れ、早期の眼科受診が必要です。本記事では、糖尿病と白内障の関連性から症状、診断方法、手術時の注意点、予防策までを体系的に解説し、専門医による適切な対処法を紹介します。

白内障と糖尿病の関連性とは

白内障と糖尿病には密接な関係があります。糖代謝の異常が目の水晶体に影響を及ぼすことが知られており、糖尿病を患う方は、健常者に比べて白内障を発症しやすく、進行も早い傾向にあります。

ここでは、糖尿病と白内障の関係を深く理解するために、発症メカニズムや進行の特徴、他の白内障との違いを項目ごとに解説していきます。

糖尿病性白内障とはどのような病気か

糖尿病性白内障とは、血糖値の慢性的な上昇により、水晶体内の代謝異常が引き起こされることで発症する眼疾患です。高血糖の状態が続くと、レンズ内に糖化タンパクやソルビトールが蓄積し、水晶体が白く濁って視界が悪くなります。

加齢による白内障と異なり、比較的若年層にも発症する可能性が高く、進行速度も速いことが特徴です。視力の低下が急激に進むことがあり、早期の眼科受診と血糖コントロールが極めて重要となります。

糖尿病患者様の目の健康を守るためには、日常的なケアとともに定期的な検査を怠らない姿勢が求められるでしょう。

若年層でも発症する理由と進行の早さ

糖尿病性白内障は、一般的な加齢性白内障とは異なり、20代〜40代の若年層にも発症しやすい病気です。

高血糖状態が続くと、レンズ内部の代謝バランスが崩れ、糖の代謝産物が蓄積されて水晶体が濁りやすくなります。代謝異常により、白内障が通常よりも早く進行し、短期間で視力が著しく低下するケースも少なくありません。

とくに1型糖尿病などを抱える人では、発症のリスクが高く、早期の対応が不可欠です。年齢にかかわらず視力の変化を感じた際は、眼科での専門的な検査を受け、適切な対処を進めることが望ましいでしょう。

加齢性白内障との違いと見極め方

糖尿病性白内障は、加齢性白内障と異なる点がいくつか存在します。最大の違いは発症年齢と進行速度にあり、糖尿病性は若年でも発症しやすく、進行が急激である点が特徴です。

また、濁り方にも違いがあり、後嚢下白内障や皮質白内障の頻度が高い傾向にあります。視界が急にかすむ、強い眩しさを感じるといった症状が出た場合には、糖尿病の既往があるかどうかを確認することが重要です。

診断の際には眼科での精密検査が必要となり、医師による見極めに基づいて適切な治療方針が決定されます。判断を誤らないためにも、早期の受診が勧められるでしょう。

糖尿病が目に与える生理的影響

糖尿病によって引き起こされる高血糖状態は、目の内部環境にさまざまな生理的変化をもたらします。とくに水晶体では、ブドウ糖がソルビトールへと代謝される過程で浸透圧が変動し、水分が蓄積して膨張や混濁を招きます。

さらに、酸化ストレスや糖化反応も加わることで細胞が損傷し、透明性が失われやすくなるのです。こうした変化により、白内障が通常よりも早く進行するリスクが高まります。視機能の低下を防ぐには、血糖値を安定させると同時に、目の状態を継続的に把握することが欠かせません。生理的影響を軽視せず、専門医による早期対応が望まれます。

仮性と真性糖尿病性白内障の違い

糖尿病性白内障は、発症の背景によって仮性と真性の2種類に分類されます。真性糖尿病性白内障は1型糖尿病に起因し、若年層に多く見られる疾患であり、血糖コントロールが困難な場合に急速に進行します。

一方、仮性糖尿病性白内障は加齢に伴って発症する白内障が、糖尿病の影響で悪化するケースを指すのです。見た目や症状は似ていても、進行スピードや治療対応に差が生じるため、適切な鑑別が求められます。

診断には糖尿病歴の有無や水晶体の濁り方を精査する必要があります。眼科と内科の情報共有が、診療の質を高めるうえで重要となるでしょう。

糖尿病性白内障の症状と診断方法

ここからは糖尿病性白内障に特有の症状と、診断に至るまでの流れについて解説します。早期発見を可能にする視覚的変化や検査のポイントを把握しましょう。

視界のかすみや眩しさなどの初期症状

糖尿病性白内障の初期症状には、視界がかすむ、光がまぶしく感じる、暗い場所での見えづらさなどがあります。とくに夜間の運転や室内外の明暗差に違和感を覚えるケースが多く、視力の急激な低下も見られることがあります。加齢性白内障に比べ進行が早いため、自覚症状が現れた時点で病状がある程度進行している可能性も考慮しなければなりません。

目の違和感を放置すると、糖尿病網膜症など他の疾患の発見が遅れる恐れもあります。症状に気づいた段階で、速やかに眼科専門医の診察を受けることが望ましいでしょう。

セルフチェックで気づけるサイン

糖尿病性白内障は、初期段階での気づきが治療のきっかけとなります。日常生活でのセルフチェックとしては、「まぶしさを強く感じる」「視界が白く霞む」「老眼鏡をかけても文字が読みにくい」「夜間の視認性が低下した」などの変化が挙げられます。

また、片目だけ極端に視力が落ちている感覚や、段差でつまずきやすくなった場合も注意が必要です。これらの変化は加齢による視力低下と誤認されやすく、受診が遅れる要因になります。糖尿病を抱える人は、自覚症状の有無にかかわらず、定期的に自身の見え方を振り返り、小さな違和感でも見逃さずに眼科受診へとつなげることが大切です。

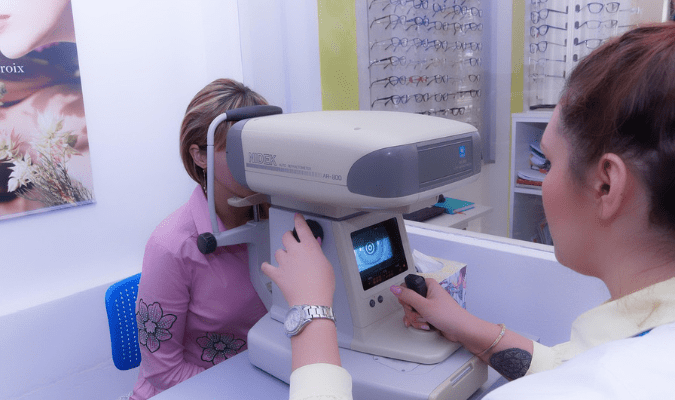

眼科検査でわかる糖尿病性白内障の兆候

糖尿病性白内障の診断には、専用の検査機器を用いた詳細な観察が不可欠です。視力検査や細隙灯顕微鏡を用いて水晶体の濁り具合を確認し、糖尿病由来の特徴的な混濁パターンを捉えることが可能です。

とくに後嚢下白内障や皮質白内障の発症が多く、白く斑状に濁ったり、後部にリング状の混濁が見られることがあります。糖尿病網膜症の有無も併せて確認するため、眼底検査やOCT(光干渉断層計)による評価が推奨されます。

これらの検査によって、早期段階での白内障の進行度や合併症リスクを把握し、適切な治療時期を見極める手がかりが得られるでしょう。

糖尿病網膜症との違いにも注意

糖尿病性白内障と糖尿病網膜症は、いずれも糖尿病に関連する目の合併症ですが、発症部位や症状に大きな違いがあります。糖尿病性白内障は水晶体が濁ることで視界がかすむ一方、糖尿病網膜症は網膜の血管障害により視野の一部が欠けたり、出血や浮腫による視力低下が起こります。

進行すると失明のリスクも高く、視力に関する自覚症状があっても、どちらの疾患が原因かを自己判断することは困難です。複数の合併症が同時に進行する場合もあり、正確な診断には眼底検査やOCTなどの精密な検査が必要です。適切な治療方針を立てるには、医師による総合的な評価を受けることが欠かせません。

専門医による診断の流れとは

糖尿病性白内障の診断を受ける際は、まず問診で既往歴や視覚に関する自覚症状を確認します。続いて視力測定や細隙灯顕微鏡を用いた水晶体の観察が行われ、濁りの位置や程度を把握します。糖尿病網膜症の合併が疑われる場合には、眼底カメラやOCTによる網膜の状態評価も実施が必要です。

とくに血糖値の変動が大きいケースでは、検査結果と併せて内科的管理の状況も確認し、手術の適応可否や時期を判断します。診断結果をもとに治療方針が決定され、視力の維持や合併症の予防を目的とした管理が始まります。多角的な視点からの評価に基づく診断が、安心につながるでしょう。

糖尿病があると白内障手術にリスクはあるか

ここでは糖尿病を抱える方が白内障手術を受ける際の可否や注意点について解説します。手術前後のリスクとその対策を正しく理解しましょう。

糖尿病でも白内障手術は可能か

糖尿病を抱えていても、多くのケースでは白内障手術を受けることが可能です。ただし、血糖値の状態や合併症の有無によって手術の安全性が左右されるため、事前の評価が不可欠です。糖尿病網膜症が進行している場合や、感染リスクが高い状態では、まず血糖コントロールを優先する必要があります。

手術に際しては、全身状態や目の疾患進行度を専門医が総合的に判断し、安全なタイミングでの施術が選択されます。適切な管理がなされていれば、視力改善が見込めるため、糖尿病を理由に手術を諦める必要はありません。医師との相談のうえ、慎重に手術の可否を判断することが大切です。

手術前に必要な血糖値の管理

白内障手術を安全に行うためには、術前の血糖コントロールが不可欠です。血糖値が高いまま手術を実施すると、感染や創部の治癒遅延といった合併症のリスクが高まるため、手術前にはHbA1cの安定が求められます。

一般的にはHbA1cが7.0%前後に保たれていれば、手術への影響は少ないと判断されますが、個々の体調や既往歴も考慮されます。内科との連携による治療管理や食事・運動療法の見直しを行い、全身状態を整えることが重要です。

とくにインスリン療法中の患者様では、術前後の血糖変動に細心の注意が必要となります。計画的な準備を通じて、より安全な手術環境を整えましょう。

術後合併症のリスクと対応策

糖尿病患者様が白内障手術を受けた後には、感染や炎症、創部の治癒遅延といった合併症のリスクが一般より高くなります。とくに免疫力が低下している場合には、術後の細菌性眼内炎や角膜障害が懸念されます。術後には抗菌薬の点眼や内服を継続し、眼内圧の上昇にも注意を払うことが欠かせません。

また、糖尿病網膜症が進行している場合には、視力の回復が限定的となる可能性もあるため、術前の説明と術後の観察が重要です。眼科医の指示に従い、適切なケアと定期的な検診を継続することで、合併症の発症を最小限に抑えることができるでしょう。

術後の視力回復に影響する要因とは

糖尿病患者様が白内障手術を受けた場合、術後の視力回復には個人差があり、いくつかの要因が関係します。もっとも大きな影響を与えるのは、糖尿病網膜症や黄斑浮腫といった合併症の有無です。網膜の損傷が進行していると、水晶体の濁りを除去しても十分な視力改善が見込めない場合があります。

また、血糖コントロールの状態が悪いと、術後の炎症反応が強まりやすく、回復が遅れることもあります。加えて、年齢や緑内障など他の眼疾患も視機能に影響を与える要素です。期待する効果を得るためには、術前の検査とリスク評価を正確に行い、適切な手術時期を見極める必要があるでしょう。

手術を延期すべきケースの判断基準

白内障手術の実施にあたっては、糖尿病の全身状態を見極めることが重要です。手術を延期すべき主なケースには、HbA1cが著しく高値で感染リスクが高まっている場合や、糖尿病網膜症が進行し視力回復の見込みが不透明な場合が含まれます。

さらに、黄斑浮腫が確認されているときや、血糖値が日々大きく変動している際には、術後の合併症が生じやすいため慎重な判断が求められます。延期により視力低下が進行する可能性もありますが、安全性を最優先とした対応が必要です。内科医と連携しながら血糖状態を安定させ、最適な時期での手術実施を目指すことが望ましいでしょう。

糖尿病性白内障の進行を防ぐ日常のケア

ここからは、糖尿病性白内障の進行を抑えるために、日常で取り組むべき予防策について解説します。血糖管理や生活習慣の見直しが重要なポイントになります。

血糖コントロールが最大の予防策

糖尿病性白内障の進行を防ぐうえで、最も効果的な方法は血糖値の適切な管理です。高血糖状態が長く続くと、水晶体内に糖代謝物が蓄積し、濁りが進行しやすくなります。

とくにHbA1cを7.0%前後に維持することが推奨されており、安定した血糖コントロールは目の健康維持にも直結します。食事療法・運動療法・薬物治療を適切に組み合わせ、内科医の指導のもとで習慣化することが重要です。

急激な血糖変動は、眼の組織にもダメージを与えるため、日々の数値の安定も意識すべき点です。血糖管理を生活の中心に据えることで、白内障の進行を抑制し、視力を守る可能性が高まるでしょう。

生活習慣の改善でリスクを下げる方法

糖尿病性白内障のリスクを軽減するには、血糖値の安定に加えて生活習慣の見直しが欠かせません。とくに過度な糖質摂取や不規則な食事、慢性的な運動不足は、高血糖を招きやすい要因となります。適度な有酸素運動を日常に取り入れることで、インスリンの働きが改善され、血糖値の安定に寄与します。

また、十分な睡眠とストレス管理もホルモンバランスの正常化に役立つでしょう。喫煙や過度な飲酒も白内障の進行リスクを高めるため、早期の禁煙・節酒が勧められます。生活全体を見直すことは、目だけでなく全身の健康にもつながります。日々の行動が、長期的な視機能の維持に貢献するでしょう。

定期的な眼科検診の重要性

糖尿病性白内障は、初期段階では自覚症状が乏しく、気づかないまま進行することがあります。そのため、視力に問題を感じていなくても、定期的に眼科での検診を受けることが極めて重要です。

視力検査や眼底検査、OCTなどの精密機器による診断で、水晶体の濁りや合併症の兆候を早期に発見することが可能です。糖尿病網膜症との併発リスクを抱える場合も多く、継続的なモニタリングが不可欠となります。

検診の頻度は病状や年齢によって異なりますが、半年に1回を目安にすることで、適切な治療のタイミングを逃さずに済みます。専門医による定期的なチェックが、視力維持の基盤となるでしょう。

眼科と内科の連携で安心の医療体制を

糖尿病性白内障の治療には、眼科と内科の緊密な連携が不可欠です。白内障の進行や手術の可否は、血糖値の状態や全身管理の状況に大きく左右されるため、内科主治医との情報共有が診療の質を左右します。たとえば、術前の血糖コントロールが不十分な場合には、内科での調整を優先し、眼科がその後の治療計画を立てるといった連携が必要です。

反対に、眼科での検査結果が糖尿病網膜症の進行を示している場合は、内科での治療強化が求められます。このような連携体制が整うことで、患者様は安心して治療に臨むことができます。

日常で注意すべき光刺激やスマホ使用

糖尿病性白内障を進行させないためには、目への過度な光刺激を避ける配慮も重要です。とくに晴天時の強い日差しや、夜間のLED照明、スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトは、目の疲労を蓄積させやすく、水晶体へのダメージを助長する可能性があります。

屋外ではUVカット機能付きのサングラスを着用し、室内では間接照明を活用するなどして刺激を緩和しましょう。また、スマートフォンを長時間使用する際は、定期的に画面から目を離し、まばたきの回数を意識的に増やすことで乾燥を防げます。目の環境を整える習慣は、白内障の進行抑制にもつながる有効な対策となるでしょう。

糖尿病性白内障は早期発見と適切な管理が大切|幕張久木元眼科へご相談を

糖尿病性白内障の進行を防ぐには、早期発見と継続的な管理が欠かせません。

千葉市美浜区にある幕張久木元眼科では、糖尿病患者様への眼科的アプローチに注力し、精密な検査体制と多様な診療科との連携で質の高い医療を提供しています。日帰りの白内障手術にも対応しており、術前後の丁寧なケアと感染対策が徹底されています。

院内はバリアフリー設計で、小児から高齢者まで安心して通院できる環境が整っている点も特徴です。

さらに、OCTや眼底カメラをはじめとした高度な検査機器を備え、正確な診断と適切な治療を実現しています。視力低下や目の不調に不安を感じた際は、早めに専門医へ相談することが安心につながるでしょう。

白内障手術を前向きに考えている方は、ぜひ幕張久木元眼科へ相談ください。